聚焦下一代分析儀器 第九屆中國分析儀器學術大會在深圳隆重開幕

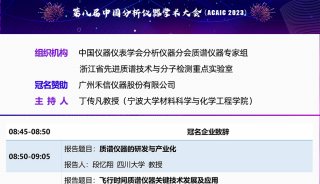

2024年11月15日,由中國儀器儀表學會分析儀器分會主辦,中國科學院深圳先進技術研究院承辦的第九屆中國分析儀器學術大會(ACAIC 2024)在廣東深圳隆重開幕。本屆大會由中國儀器儀表學會分析儀器分會主辦,中國科學院深圳先進技術研究院承辦,深圳市真邁生物科技有限公司、廣東省麥思科學儀器創新研究院、寧波大學材料科學與化學工程學院、暨南大學環境與氣候學院、中國計量大學計量測試工程學院等23家單位協辦。

本次大會以“下一代分析儀器”為主題,匯集600余位儀器行業工作者,共同研究和探討未來幾年分析儀器發展方向及布局建議,集中宣傳最新分析儀器及其關鍵部件高水平研發成果,進一步提升用戶對國產儀器和國產關鍵部件的信心,旨在為參會者提供全面豐富的知識盛宴,促進學術交流與合作,共同推動分析儀器及相關領域的蓬勃發展。

大會現場

大會首日,呈現了12場富有啟發性主題報告,由兩院院士、知名專家學者等主講。次日,主辦方聯動全國20個“政產學研用”單位組織10場主題論壇,100多位領域內的專家學者、企業代表分享最新研發成果。會議期間還將開設儀器及部件展覽,展示前沿技術與優秀產品。

開幕式

中國儀器儀表學會分析儀器分會理事長 方向研究員擔任主持人

大會開幕式由中國儀器儀表學會分析儀器分會方向理事長主持,中國儀器儀表學會副理事長/中國科學院合肥物質科學研究院劉文清院士、南京大學副院長/中國科學院深圳先進技術研究院鄭海榮院士、工業和信息化部裝備工業一司通用機械處華霄桐同志分別致開幕辭。

中國儀器儀表學會副理事長、中國科學院合肥物質科學研究院 劉文清院士致辭

劉文清院士表示,中國儀器儀表學會在推動人才成長、促進產學研對接及科技成果轉化中發揮著重要作用。中國分析儀器學會大會為科技管理人員、企業用戶搭建了有效的交流平臺,從而深入研究和探討未來儀器發展方向。期望與會者能深入研討分析儀器的發展方向,提出寶貴建議,為行業未來發展貢獻力量。

南京大學副院長、中國科學院深圳先進技術研究院 鄭海榮院士致辭

鄭海榮院士表示,高端精密儀器是科技產業高質量發展的基礎,當前中國正經歷從進口依賴到國產替代的歷史性轉變。面對新挑戰,他強調儀器領域科技工作者需思考如何精準布局下一代原創儀器的研發,推進國產化進程。期待以本次大會為契機,與各位同道攜手推動產學研交叉融合,加快產業鏈升級,共同凝聚起分析儀器邁向高端的合力。

工業和信息化部裝備工業一司通用機械處 華霄桐同志致辭

華霄桐表示,要把握科技革命和產業變革的機遇,堅持創新驅動,強化產學研用協同,提升產業科技創新能力。同時,要加快發展先進生產力,加強前沿技術研究,推動產業向高科技、高效、高水平發展。我們要支持優質企業發展,培育一批專精特新小巨人和龍頭企業,帶動產業上下游配套企業向高端發展,攜手共進,為建設制造強國、科技強國貢獻力量。

開幕式同期,還舉辦了2024“朱良漪分析儀器創新獎”的頒獎活動,共有4項成果獲得“創新成果獎”,5位青年科學家榮獲“青年創新獎”,5位應用專家獲得“應用創新獎”。

大會報告

清華大學 李景虹院士

李景虹院士作題為“表面等離子體顯微成像”的報告。電化學顯微鏡是在微觀尺度觀測電化學過程的重要工具。在單細胞、單顆粒、單分子水平的電化學分析中,對電化學顯微鏡的靈敏度和時空分辨率提出了更高要求。課題組結合表面等離子體光學技術與電化學技術,發展了表面等離子體電阻抗成像,在單個細胞中進行鈣離子的原位實時成像和GPCR刺激響應研究;開發了電化學電流成像技術,用于單個納米顆粒的電催化活性成像;發現了表面等離子體的積分成像原理,提高靈敏度至單個生物大分子的免標記成像,并提出了超分辨成像的方法。電化學顯微成像技術的發展,將促進界面反應過程研究、能源材料設計、藥物選與研發等。

中國科學院合肥物質科學研究院 劉文清院士

劉文清院士作題為“超光譜監測技術裝備助力綠色科技賦能”的報告。環境污染與氣候變化是生態環境建設的兩大關鍵問題。習總書記指出,我國需加快綠色化、低碳化的高質量發展,強化政策的系統性、整體性和協同性,以應對高質量發展與高水平保護的關系、重點攻堅與協同治理的關系,以及雙碳承諾與自主行動的關系。這些目標對大氣多污染物和溫室氣體的監測提出了新的要求。傳統的大氣污染監測主要依賴于地面空氣質量自動監測子站,但空間分布有限,難以全面、實時地反映大范圍內的大氣環境狀況。環境光學監測技術以其高擴展性、高靈敏度和寬目標檢測的技術特點,在污染/溫室氣體監測中具有明顯的優勢,已成為環境監測技術發展的重要方向。目前,已經建立了以差分光吸收光譜(DOAS)、腔衰蕩光譜(CRDS)、激光雷達(LIDAR)、激光外差光譜(LHS)、可調諧二極管激光吸收光譜(TDLAS)、傅立葉變換紅外光譜(FTIR)和激光誘導熒光分析(FAGE)為主體的環境光學監測技術體系。隨著“減污減碳”戰略推進,監測技術面臨新挑戰。衛星遙感、無人機遙感等新技術的應用,推動了星空地一體化多污染物監測體系的發展,實現了全面、精準監測,為我國生態環境保護與監測體系提供了技術和裝備支撐。

中國21世紀議程管理中心 裴志永處長

裴志永作題為“‘基礎科研條件與重大科學儀器設備研發’重點專項科學儀器情況匯報”的報告。“基礎科研條件與重大科學儀器設備研發”重點專項(以下簡稱條件儀器專項)基于加強我國基礎科研條件保障能力建設的使命定位,著力提升科學儀器、科研試劑、實驗動物、科學數據等科研手段以及方法工具自主研發與創新能力。條件儀器專項在科學儀器、科研試劑、實驗動物、科學數據4大任務板塊部署200多項研究任務,本報告重點介紹條件儀器專項在科學儀器方面的任務部署、研究進展等相關情況。

中國科學院廣州生物醫藥與健康院 張驍研究員

張驍作題為“生物樣本分析的自動化與智能化——生物樣本制備與分析檢測裝備技術標準研制項目啟動”的報告。本次報告的技術規范旨在制定和推廣生物樣本制備與分析檢測裝備智能通信協議標準TS-ICP-BE-PAI,以實現設備間的無縫協同和數據共享。該標準基于OPC UA框架,具有數據標準化、信息建、安全性和可擴展性等特性,針對生物樣本制備與分析檢測裝備的智能通信需求而設計。通過統一通信協議,TS-ICP-BEPAI將促進技術交流、產業升級,加速科研成果的轉化應用,提升行業競爭力。項目的實施符合國家戰略方向和國際標準化組織要求,具有創新性、緊迫性、法規政策符合性、必要性和可行性。通過匯聚行業力量,構建協作網絡,確保項目順利進行,推動行業向智能化、標準化發展。

中國檢驗檢疫科學研究院 許秀麗副所長

許秀麗作題為“食品安全檢測關鍵材料、核心元件進展及應用”的報告。食品安全直接關聯國民健康與生命安全,是民生福祉的重要保障。報告深入分析了食品檢測領域面臨的技術難題,并詳細介紹了團隊在開發高特異性前處理材料和高選擇性敞開式質譜離子源元件方面取得的最新成果。這些技術突破不僅促進了國產分析儀器在食品檢測領域的技術進步,而且在實際應用中展現了創新潛力。展望未來,團隊的工作將致力于推動國產儀器的高質量發展,更好地服務于國家重大民生需求,確保食品安全檢測技術的持續提升。

北京化工大學 蘇昕教授

蘇昕作題為“單分子熒光與分子診斷”的報告。分子診斷關系國家生物安全,病原體檢測需要基因探測技術。單分子熒光檢測平臺是指通過特殊的激發方式,獲得單個分子的發射光,具有高靈敏度,能夠解釋單分子異質性,在分子互作、分子生物學研究等領域得到應用。但其在分子檢測與定量領域難以施展,這是由于非特異性信號的干擾。課題組致力于核酸分子與酶學的基礎研究,發現了某些酶與分子相互作用的“神奇”現象,進而發展了多個適用于單分子熒光傳感與檢測的先進分子探針體系。從靈敏度、特異性、檢測時間、樣本范圍等方面改善了分子診斷技術,在病原體檢測、腫瘤標志物檢測等領域得到應用。

深圳市真邁生物科技有限公司總裁 周志良博士

周志良作題為“基因測序儀底層技術賦能生命科學平臺深度創新”的報告。作為生命科學領域技術復雜度最高的儀器之一,基因測序儀綜合了光學、微流控、化學、半導體、分子生物學、算法等多種高度交叉的專業學科。基因測序儀的各項底層核心技術,可以成為生命科學平臺的技術引擎,用于多種組學儀器的創新開發。本報告以真邁基因測序儀的發展為例,介紹如何通過開放基因測序儀底層技術和深度定制平臺,賦能生命多組學儀器的創新,并分享在單細胞空間組學、分子生物學等不同領域賦能創新的探索案例和經驗。過去十年,國產生命科學儀器快速發展,部分性能領先。當前,國產儀器正面臨從早期市場向主流市場的轉變,需產業共同支持。未來,通過產學研用合作,國產儀器將實現從替代到原始創新,從國內使用到全球輸出的跨越。

沈陽化工大學 許光文校長

許光文作題為“國內外快速熱化學反應測試儀器的進展”的報告。以高溫過程為標志的熱誘發和熱驅動的熱化學反應,廣泛應用于能源、化工、冶金、材料等工業領域,涉及的反應類型包括熱分解、熱裂解、氣化、燃燒、焙燒等。熱化學分析方法與相關儀器是熱化學反應過程表征與測試的重要手段。此前一直基于對靜態試樣的程序加熱,例如利用至今最普及使用的熱重方法,不但升溫速度慢、受擴散影響嚴重,而且難以適合如爆炸、熱裂解、煅燒等快速反應和熱不穩定物質發生的反應。為此,提出利用微型流化床(MFB:MicroFuidizedBed)反應器開展氣固反應微分測試與分析的方法,并研發相關科學基礎、研制系列測試儀器、進行推廣應用、驗證新方法新儀器的有效性。本報告將介紹我們在此領域開展的系列工作。

中國科學院深圳先進技術研究院 羅茜研究員

羅茜作題為“建制性科學儀器創新的一點思考”的報告。人類靠科學儀器去認識世界,探索自然規律。從顯微鏡、X射線衍射,到掃描隧道顯微鏡、膜片鉗、核磁共振成像、質譜等新技術、新儀器的出現和應用,都大大增進了人們對于物理、化學和生命世界的了解,推動了多科學的發展。先進科學思想和學說的提出,需要用新方法新手段,才能加以直接的驗證。生命科學是一門研究生物物質及其活動規律的學科,實驗手段、儀器成為影響生命科學發展的重要因素。當今的生命科學已從描述性、實驗性的科學向定量科學過渡。現代科學儀器的發展與方法學的突破有密切關系,新方法的突破會帶動多個學科的發展。隨著理論突破和技術發展,生命科學儀器向超高速、超分辨和超微量發展,向超小型、智能化和活體方向發展。

中國科學技術信息研究所 董誠研究員

董誠作題為“從專利、文獻及情報視角看全球質譜儀技術布局及建議”的報告。使用情報學的方法,對全球質譜儀相關的專利、科技文獻及其他開源信息進行整合、追蹤、分析,揭示技術、機構(科研院校、企業等)、人才、產品等分布情況及相互關聯情況。分析當前國內外質譜儀研發的技術熱點及其對優勢研發機構等信息。

中國儀器儀表學會分析儀器分會 方向理事長

方向作題為“分析儀器技術發展趨勢及2030發展愿景和建議”的報告。基于廣泛調研,深入分析了國內外分析儀器的發展現狀與技術趨勢,指出其正向自動化、智能化及微型化方向發展,并致力于擴展時空多維信息。提出了2030分析儀器發展愿景及行動建議:國家應持續關注并支持儀器產業發展,培育領軍企業與專精特新企業,同時加強關鍵部件制造企業的建設。此外,需強化儀器成果的轉移轉化,促進技術創新與實際應用的緊密結合。面向企業,建議積極參與,共同推動產業升級。學會也應制定相應行動計劃,以優化資源配置,助力分析儀器行業的未來發展。

以下為部分參展商:

安捷倫科技

島津

國儀量子

依利特

奧譜天成

禾信儀器

天瑞儀器

HORIBA

悟空儀器

吸收譜儀器

真邁生物

領航基因

普發真空

海恩邁科技

刷新生物

沈陽化工大學

思瑪科技

四川杰萊美

西北工業大學深圳研究院

中國工程物理研究院機械制造工藝研究所

-

會議會展

-

會議會展

-

會議會展

-

會議會展

-

會議會展

-

會議會展

-

企業風采

-

會議會展