透射電鏡的相關知識

透射電鏡的相關知識

19世紀電磁學得到了空前的發展,與此同時,電氣照明引起了人們濃厚的興趣。在低壓氣體放電方面,人們發現其放電時出現一種奇特的現象-陰極射線,在人們圍繞其波動還是粒子本性爭論時,1898年,J.J. Thomason 用磁場偏轉法等一系列實驗證明其是帶電的粒子,這標志著電子的發現。這也是TEM的起源。1924年,de Broglie在其博士論文中大膽提出波粒二象性假說,隨后獲得諾貝爾獎。因此這說明電子即具有粒子的性質,又具有波動的本性。1926年,Busch發表了有關磁聚焦的論文,指出電子束通過軸對稱電磁場時可以聚焦,如同光線通過透鏡時可以聚焦一樣,因此可以利用電子成像。這為透射電鏡成像做了理論上的準備。1931年,德國學者克諾爾(Knoll)和盧斯卡(Ruska)獲得了放大12-17倍的電子光學系統中的光闌的像,證明可用電子束和磁透鏡得到電子像,并拍攝了金屬箔和纖維的放大像,但是這一裝置還不是真正的電子顯微鏡,因為它沒有樣品臺。1937年,柏林科工大學的克勞塞和穆勒成功的制出了分辨率為納米級(10-9m)的電子顯微鏡,西門子公司獲悉后,聘請了盧斯進行研究,次年,西門子公司第一批點分辨率為10nm的電子顯微鏡上市。1950年,開始生產高壓電鏡(點分辨率優于0.3nm,晶格條紋分辨率優于0.14nm)。 1956年,門特(Menter)發明了多束電子成像方法,開創了高分辨電子顯微術,獲得原子像。

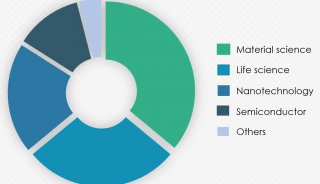

經過七十多年的發展,今天的透射電鏡已是具有高達百萬倍放大倍率,0.1—0.2nm 分辨本領而且還能對幾個納米的微小區域進行化學分析和晶體結構分析的高放大率、高分辨率的電子光學儀器。它已成為全面揭示物質微觀特征(晶體結構、形貌、化學成分等)的綜合性儀器,是現代固體科學(包括固體物理、固體化學、固體電子學、材料科學、地質礦物、晶體學等學科)研究工作中必不可少的手段。

風行于世界的大型電鏡,分辨本領為2~3 埃,電壓為100~500kV,放大倍數50~1200000倍。由于材料研究強調綜合分析,電鏡逐漸增加了一些其它專門儀器附件,如掃描電鏡、掃描透射電鏡、X射線能譜儀、電子能損分析等有關附件,使其成為微觀形貌觀察、晶體結構分析和成分分析的綜合性儀器,即分析電鏡。高分辨電鏡的設計分為兩類:一是為生物工作者設計的,具有最佳分辨本領而沒有附件;二是為材料科學工作者設計的,有附件而損失一些分辨能力。

分析作用:

·觀測顆粒的輪廓形狀、尺寸及粒徑分布(需要統計); ?

·樣品顆粒內部組成差異的信息(質厚襯度);

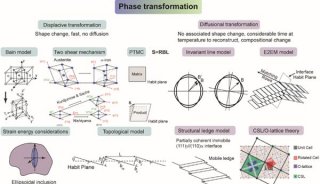

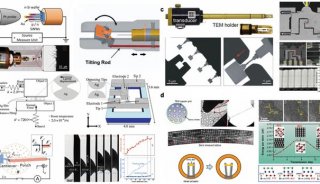

·微區晶體結構的鑒定及分析、晶格缺陷結構(位錯、層錯、孿晶等)的觀察(高分辨晶格像、SAED結合);

·生物、聚合物等大分子樣品的形貌觀察; ?

·樣品選定區域的組成分析(EDS、EEL)

較其他儀器優勢:

·納米顆粒形貌的觀察,尤其是尺寸在10nm以下的,如各類金屬顆粒、量子點的觀察等。

·由于具有極高分辨率,可方便地獲得晶格條紋像乃至高分辨的原子像,結合選區電子衍射等手段可以對微區的晶體學特征、缺陷結構等進行詳細的研究。

·由于TEM具有很高的加速電壓,電子束能量較高,可以激發出很多信號,使得TEM可以配備多種其他分析手段以獲得樣品更全面的信息。

·TEM由于其成像電子束穿透樣品,在合適的制樣條件下可以有效反映出孔道結構、空心結構等的特點。

TEM儀器:

日本日立公司H-700電子顯微鏡,配有雙傾臺,并帶有7010掃描附件和EDAX9100能譜。該儀器不但適合于醫學、化學、微生物等方面的研究,由于加速電壓高,更適合于金屬材料、礦物及高分子材料的觀察與結構分析,并能配合能譜進行微區成份分析。

分 辨 率:0.34nm

加速電壓:75KV-200KV ?

放大倍數:25萬倍 ?

能 譜 儀:EDAX-9100 ?

掃描附件:S7010

-

綜述